Neue Leitbilder braucht die Schule …

Diese Woche sind zwei Artikel über die Generation Z erschienen. Diese Generation besteht aus Jugendlichen und Heranwachsenden, die zwischen Mitte der 1990er und Mitte der 2010er Jahre geboren wurden. Sie zeichnet sich durch eine einzigartige Mentalität aus, die von verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren geprägt ist. Sie sind von Anfang an mit Technologie aufgewachsen und sind oft sehr versiert im Umgang mit Smartphones, sozialen Medien und Online-Plattformen. Positiv wird dieser Generation zugeschrieben, dass sie politisch aktiver ist und sich stärker für soziale und ökologische Belange einsetzt als frühere Generationen. So nutzen sie häufig soziale Medien, um sich zu vernetzen, Bewusstsein zu schaffen und sich für Veränderungen einzusetzen.

Welche Rolle spielt die Internetnutzung der Generation Z

Die Artikel

- Stefan Frommann (Die Welt): Jeder Zweite fühlt sich missverstanden – die wahren Sorgen der Gen Z

- Rolf Dobelli (NZZ): Sozialwissenschafter Jonathan Haidt: «Um das Jahr 2012 stürzte die geistige Gesundheit junger Menschen eine Klippe hinunter»

zeigen besorgniserregende Entwicklungen auf. Während sich der NZZ-Artikel mit den Bedenken von Jonathan Haidt über die Auswirkungen der hohen Internetnutzung auf die psychische Gesundheit und die Zukunft der jungen Generation und deren Einfluss auf die Demokratien beschäftigt, zeigt die im WELT-Artikel vorgestellte LinkedIn-Studie, dass sich viele junge Menschen dieser Generation missverstanden fühlen.

Jonathan Haidt warnt davor, dass die intensive Nutzung von Smartphones und sozialen Medien durch die Generation Z zu einer ernsthaften Bedrohung für die Demokratie werden könnte. Er betont, dass die ständige Online-Präsenz der Jugendlichen dazu führt, dass sie Schwierigkeiten haben, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und echte soziale Interaktionen zu pflegen. Dies kann langfristig die Entwicklung der exekutiven Funktionen beeinträchtigen und die Fähigkeit der jungen Menschen, sich auf komplexe Aufgaben zu fokussieren, einschränken. Haidt warnt auch davor, dass die zunehmende Immersion in soziale Medien und die mögliche zukünftige Integration von KI die Fähigkeit der jungen Generation, echte zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, weiter beeinträchtigen könnten.

Warum fühlt sich jeder Zweite der Gen Z missverstanden?

- Rund die Hälfte der befragten Gen Z fürchten, dass andere Generationen sie verurteilen oder falsche Vorstellungen von der Einstellung ihrer Generation zur Arbeit haben.

- Ein Viertel fühlt sich unwohl dabei, andere Generationen um Hilfe und Unterstützung zu bitten.

- Ebenfalls ein Viertel vermeidet Gespräche mit älteren Kollegen aus Unsicherheit, wie sie auf diese zugehen sollen.

Es sei wichtig, so eine Schlussfolgerung, Maßnahmen zu ergreifen, um das Verständnis und die Kommunikation zwischen den Generationen zu verbessern.

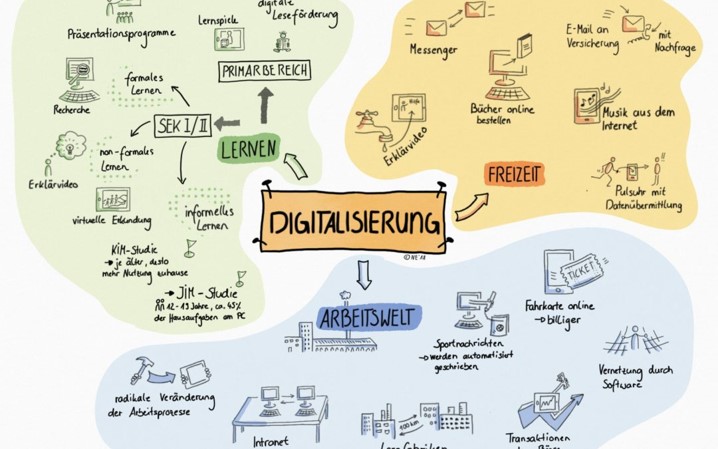

Wie gehen wir mit diesen Ergebnissen um? Meines Erachtens muss sich die Schulgemeinschaft, insbesondere die Schulleitung, einer umfassenden Analyse der aktuellen Einflüsse auf die Bildungswelt stellen. Dabei sind das pädagogische Personal, die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern ebenso einzubeziehen wie externe Expertise, aus der Psychologie ebenso wie aus der Berufswelt. Das folgende Dialogbild kann ein guter Einstieg in die Diskussion sein, zeigt es doch die verschiedenen Facetten der Digitalisierung:

Kontext: Kultur der Digitalität

Eine ganzheitliche Schulbildung in einer Kultur der Digitalität sollte sowohl technische als auch kritische Denkfähigkeiten fördern, um Schülerinnen und Schüler auf eine zunehmend digitalisierte Gesellschaft vorzubereiten. Wenn man die allgegenwärtige Digitalisierung und das Bildungswesen miteinander in Bezug setzt, sind folgende Aspekte wichtig:

- Medienkompetenz: Schülerinnen und Schüler müssen angeleitet werden, sich kritisch mit digitalen Medien auseinanderzusetzen, einschließlich der Bewertung von Online-Inhalten auf ihre Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit (TikTok, Instagram, E-Sport). Es ist wichtig, den Schülern bewusst zu machen, wie sie ihre persönlichen Daten schützen und sich vor Online-Bedrohungen wie Phishing, Identitätsdiebstahl und Cybermobbing schützen können. Sie müssen über die Auswirkungen digitaler Technologien auf Gesellschaft, Kultur und Ethik nachdenken und lernen, verantwortungsbewusste digitale Bürger zu sein.

- KI in der Schule: Dies beinhaltet das Verständnis grundlegender Konzepte der Informatik und des algorithmischen Denkens, um Probleme zu analysieren und systematisch zu lösen. Schülerinnen und Schüler sollten grundlegende Kenntnisse erwerben, um digitale Werkzeuge und Technologien besser zu verstehen und zu nutzen.

- Kreativität: Schulen sollten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geben, ihre kreativen Fähigkeiten durch den Einsatz digitaler Werkzeuge wie Grafikdesign und Multimedia-Produktion zu entwickeln.

- Kollaboration und Kommunikation: Die Förderung von Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und Kommunikation in digitalen Umgebungen ist entscheidend, da viele Arbeitsplätze und soziale Interaktionen heute online stattfinden.

Durch die Einbeziehung externer Lernorte aus der Berufswelt gelingt eine deutliche größere praxisorientierte Ausbildung. Schulen können Praxiserfahrung in Form von Unternehmensbesuchen, Gastvorträgen von Fachleuten und Kooperationen mit lokalen Unternehmen anbieten. Dadurch erhalten die Schüler Einblicke in die Arbeitswelt und können sich besser auf den Übergang vorbereiten. Da die Generation Z digital affin ist, sollten Schulen sicherstellen, dass die Schüler über die erforderlichen Technologiekompetenzen verfügen, die in der modernen Arbeitswelt benötigt werden. Dabei werden neben fachlichen Kompetenzen sog. „future Skills“ wie Kommunikation, Teamarbeit, Problemlösungsfähigkeiten und Zeitmanagement vermittelt. Diese Fähigkeiten sind entscheidend für den Erfolg im Berufsleben und helfen den Schülern, sich in verschiedenen Arbeitsumgebungen zurechtzufinden. Lehrkräfte können darüber hinaus agile Lehrmethoden einführen, die den Schülern helfen, relevante Fähigkeiten für die Arbeitswelt zu entwickeln. Praktika, Projektarbeit und praxisnahe Aufgaben können dabei helfen, theoretisches Wissen in praktische Fähigkeiten umzusetzen.

Impuls: Leitbildentwicklung

In einer Kultur der Digitalität benötigen Schulen neue Leitbilder, weil sich die Art und Weise, wie wir lernen und lehren, grundlegend verändert hat:

- Die Digitalisierung kann Lernumgebungen stark verändern. Traditionelle Lehrmethoden und Materialien werden zunehmend durch digitale Werkzeuge, Ressourcen und Plattformen ergänzt oder ersetzt. Neu vereinbarte Leitbilder können die Integration von Technologie in den Lernprozess berücksichtigen und die Entwicklung digitaler Kompetenzen fördern.

- Durch digitale Technologien (auch KI) wird individualisiertes Lernen immer mehr möglich. Schülerinnen und Schüler können ihr Lerntempo anpassen, Lehrkräfte können auf deren individuellen Bedürfnisse eingehen und verschiedene Lernwege anbieten. Neu vereinbarte Leitbilder können diese Vielfalt im Lernprozess unterstützen und das pädagogische Personal dazu ermutigen, differenzierte Unterrichtsmethoden einzusetzen.

- In einer digitalen Kultur ist es entscheidend, den verantwortungsvollen Umgang mit Technologie durch kritisches Denken und Medienkompetenz zu fördern. Dies umfasst Aspekte wie Datenschutz, Online-Sicherheit, Cybermobbing und die Auswirkungen der digitalen Technologie auf Gesundheit und Wohlbefinden. Schülerinnen und Schüler sind zu befähigen, Informationen kritisch zu hinterfragen, relevante Inhalte zu identifizieren und ethische Standards beim Umgang mit digitalen Medien einzuhalten. Neu vereinbarte Leitbilder können diese Fähigkeiten als zentrale Bildungsziele definieren und die Entwicklung von digitalen Kompetenzen als integralen Bestandteil des Lehrplans betrachten.

Schulintern befindet sich das pädagogische Personal in vielen Fällen in einer Umbruchsituation: Es findet eine starke Verjüngung des Lehrkörpers statt. Darüber hinaus bringen die Lehrkräfte bzgl. Medienumsetzungen unterschiedliche Erfahrungen ein. Mit dem Leitbild kann die Arbeit eines Kollegiums eine ganzheitliche, stimmige Ausrichtung bekommen. Schulextern ist das Leitbild ist ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der Schule und der damit verbundenen Information von Eltern und anderen interessierten Gruppen. Sie dient auch als Legitimationsfunktion: In diesem Zusammenhang wird das schulische Handeln nach außen (Betriebe, Schulaufsicht, Lokalpolitik, Öffentlichkeit) vermittelt und gerechtfertigt.

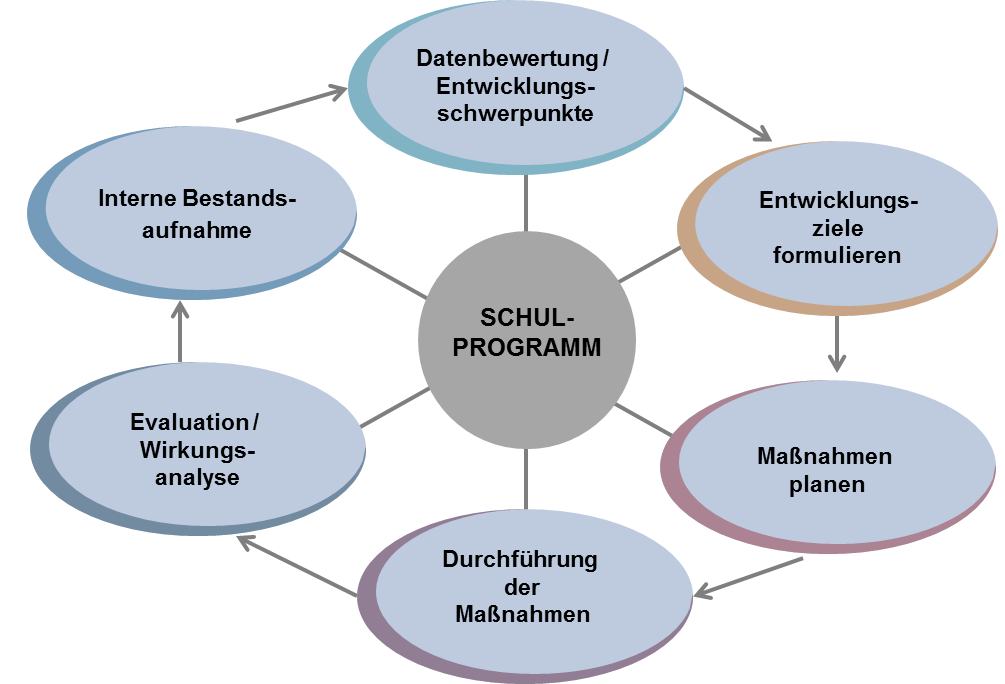

Die Herausforderung besteht nun darin, sich nach der Verständigung auf ein Leitbild, das in der Regel im Rahmen von Pädagogischen Tagen mit agilen Methoden entwickelt wird, auf eine Operationalisierung der daraus abgeleiteten Ziele zu verständigen, die eine Präzisierung der Maßnahmen erleichtert. Die sich anschließenden Evaluationen dienen der Überprüfung und dem Abgleich mit den zuvor definierten Zielen.

Wer mehr über Leitbildarbeit und damit zusammenhängende Schulprogrammarbeit erfahren und lesen will:

Rolle der Schulleitung

Unter „Digital Leadership“ versteht man die Fähigkeit von Führungskräften, digitale Technologien und Strategien effektiv zu nutzen, um ihre Teams oder Organisationen erfolgreich in einer zunehmend digitalisierten Welt zu führen. Digital Leadership beinhaltet eine Kombination aus Führungsqualitäten, technologischem Verständnis und der Fähigkeit, Veränderungen anzustoßen und anzupassen, um mit den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung Schritt zu halten.

Ich empfehle daher, dass Schulleitungen über ihre Führungsrolle nachdenken, z. B.

- wie sie digitale Technologien und Strategien effektiv nutzen können, um ihre Teams oder Organisationen in einer zunehmend digitalisierten Welt erfolgreich zu führen,

- wie sie den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung mit einer Kombination aus Führungsqualitäten, technologischem Verständnis und der Fähigkeit, Veränderungen zu initiieren und anzupassen, begegnen können,

- wie sie Teams inspirieren und motivieren und

- wie sie digitale Innovationen vorantreiben und an sich schnell verändernde Marktbedingungen anpassen können.

- Wie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und des Lernens gefördert werden kann, um den digitalen Wandel erfolgreich zu bewältigen.

Kürzlich wurden mir drei Bücher empfohlen, die bei diesen Überlegungen hilfreich sein können:

- Frédéric Laloux: Reinventing Organizations – ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München: Verlag Franz Vahlen, 2015

- Wilfried Schley, Michael Schratz: Führen mit Präsenz und Empathie: Werkzeuge zur schöpferischen Neugestaltung von Schule und Unterricht. Weinheim Basel: Beltz-Verlag, 2021

- Joana Breidenbach; Bettina Rollow: New Work needs Inner Work – ein Handbuch für Unternehmen auf dem Weg zur Selbstorganisation. 2. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen, 2019

Schlussbemerkung

Zurück zum Interview in der NZZ: Jonathan Haidt sieht das Jahr 2012 als Wendepunkt für die psychische Gesundheit junger Menschen, da um diese Zeit ein drastischer Anstieg von Angstzuständen, Depressionen, Selbstverletzungen und Selbstmorden bei Jugendlichen beobachtet wurde. Er führt diese Veränderungen auf die weit verbreitete Nutzung von Smartphones in Verbindung mit sozialen Netzwerken zurück, die um das Jahr 2012 begann. Haidt argumentiert, dass der Übergang von einer spielenden zu einer telefonierenden Kindheit zu dieser globalen Krise der psychischen Gesundheit geführt hat, insbesondere bei Mädchen, aber auch bei Jungen.

In einem Gespräch mit einem Kollegen aus meiner Baby-Boomer-Generation wurde mir noch einmal bewusst, wie privilegiert wir waren, in einer Welt aufzuwachsen, die im Wesentlichen völlig frei von Technologie war. Ich will das Rad nicht zurückdrehen, aber ich will dazu anregen, dass die Leitbildentwicklung wieder deutlich mehr von der Interaktion zwischen Menschen bestimmt wird. Dies kann durch eine Neuverhandlung des Leitbildes gut gelingen, wie wir aus vielen Schulberatungen wissen…

… Stay tuned …

Disclaimer: Teile dieses Texts wurden mit Deepl Write (Korrektorat und Lektorat) überarbeitet.

Bildnachweise:

Titelbild: EpicTop10.com @Flickr CC BY 2.0

Kultur der Digitalität: Aus: Drabe, M. (2020): Schulentwicklung und Medienkonzept. Ein Praxisheft für Schulleitungen und Steuergruppen. Schule in der digitalen Welt. Augsburg: Auer. S. 12