Neues Lernen & Fortbildung

Im Frühjahr erschien eine Studie mit einigen Aussagen von Schulleitungen zu deren Einschätzung zum deutschen Schulsystem: Die große Mehrheit der Schulleiterinnen und Schulleiter ist sich darin einig, dass die Bundesrepublik eine »neue Kultur des Lernens« braucht. 82 Prozent der Schulleitungen sprechen sich dafür aus, die Stundenpläne mit dem althergebrachten Fächerkanon umzukrempeln. Dieser sei »nicht mehr zeitgemäß«, sondern bedürfe einer grundlegenden Überarbeitung. Knapp die Hälfte der Befragten wünscht sich, dass der Fachunterricht thematisch stärker vernetzt wird. Etwa ein Viertel würde einen insgesamt fächerübergreifenden Unterricht bevorzugen. 93 Prozent wünschen sich außerdem, dass im Unterricht mehr Lebenskompetenzen vermittelt werden, um Kinder und Jugendliche besser auf das Erwachsensein und die Arbeitswelt vorzubereiten. [1]https://www.spiegel.de/panorama/bildung/deutschlands-schulleitungen-halten-stundenplaene-fuer-nicht-mehr-zeitgemaess-a-1f0f63f0-445d-4d57-8bd6-ff9a9d07fece

Um genau diesen Einzug einer neuen Kultur des Lernens soll es in diesem Beitrag gehen, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Die Auswahl richtet sich an diejenigen, die sich für die Weiterentwicklung von Lernkultur interessieren. Themen sind:

- Unterrichts- und Schulentwicklung

- Schulleitungshandeln

- Neues Lernen

- Lernräume

Einfach auf das blaue ![]() klicken, um dem Tweet/Thread folgen zu können.

klicken, um dem Tweet/Thread folgen zu können.

Doch zu Beginn zwei Themen:

- Deutscher Schulpreis

- KI im Unterricht

die im #Edutwitter den einen oder anderen kritischen Kommentar auslösten.

Deutscher Schulpreis 2022

Mit dem Deutschen Schulpreis 2022 wurde – so die beiden Initiatoren Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung – erstmals die Kernaufgabe von Schule >>Qualität des Unterrichts und damit die Qualität des Lehrens und Lernens<< in den Mittelpunkt der Ausschreibung gestellt. 81 Schulen haben sich um die Auszeichnung schriftlich beworben. Sie setzten sich dabei mit folgender Frage auseinander [2]https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2022-09/Deutscher_Schulpreis_2022_Unterricht_besser_machen.pdf:

- Wie gewährleistet unsere Schule ein hohes fachliches und überfachliches Niveau sowie einen Bezug zur Lebenswelt der Schüler:innen

- Wie gelingt es unserer Schule, fachliches Lehren und Lernen und überfachliche Kompetenzentwicklung im schulischen Alltag zu

verbinden? - Inwiefern stärkt und fördert unsere Schule eigenverantwortliches und kooperatives Lernen?

- Wie stellt unsere Schule eine anregungsreiche Lehr- und Lernumgebung sicher?

- Welche Formen von Beratung und Feedback an die Lernenden sind bei uns etabliert und beobachtbar?

- Welche verbindlichen Regeln und Vereinbarungen zum Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten gibt es an unserer Schule?

Wesentlich bei der Bewerbung ist nicht nur die Beschreibung, was und wie etwas getan wird, sondern ebenso die substanzielle Begründung, warum dies getan wird. Ein Beispiel: Beschreiben Sie bitte nicht nur die Maßnahme, sondern erklären Sie, inwiefern diese Maßnahme die Entwicklung von einzelnen Schüler:innen fördert. Welcher Vorteil ergibt sich aus dieser Maßnahme gegenüber der bisherigen Praxis? Warum ist das Konzept gerade für diese Schüler:innen geeignet?

Grundlage des Deutschen Schulpreises sind die sechs Qualitätsbereiche: Unterrichtsqualität; Leistung; Umgang mit Vielfalt; Verantwortung; Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner sowie Schule als lernende Institution. Auch für den Deutschen Schulpreis 2023 (dazu am Ende noch mehr) bilden diese Merkmale guter Schule den Rahmen – der Fokus liegt auf dem Qualitätsbereich Unterrichtsqualität.

Eine Jury aus 50 Expert:innen aus Bildungswissenschaft, Schulpraxis und Bildungsverwaltung prüfte die Bewerbungen, führte Telefoninterviews und wählte in der ersten Jurysitzung die TOP 20 Schulen aus. Anschließend besuchten multiprofessionell aufgestellte Juryteams diese Schulen jeweils zwei Tage lang, hospitierten im Unterricht, führten Gespräche mit der Schulleitung, den Lehrkräften, Eltern, Schüler:innen und außerschulischen Partnern. Im Anschluss entschied die Jury in ihrer zweiten Sitzung über die TOP 15 Schulen und die Preisträger.

Eine Sketchnote von Susanne Posselt anlässlich eines Vortrags von Prof.’in Monika Buhl [3]https://twitter.com/susanneposselt/status/1527704386516013056 illustriert das Verfahren in sehr anschaulicher Weise (für eine bessere Lesbarkeit auf das Bild klicken):

Die 15 nominierten Schulen

- Die Deutsche Europäische Schule Singapur schafft es, mit einem eng kooperierenden Kollegium ihren Unterricht systematisch weiterzuentwickeln.

- Das Evangelische Lichtenstern-Gymnasium Sachsenheim setzt auf lebensnahen, fächerverbindenden Unterricht. Die Berufsorientierung der Schule ist beispielhaft.

- Die Ganztagsgemeinschaftsschule G. E. Lessing in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) kämpft wie alle Schulen in der Altmark mit einem massiven Lehrkräftemangel. Dennoch gelingt es ihr unter anderem durch kreativen Unterricht und ihr Inklusionskonzept, alle Schüler:innen zum Abschluss zu führen.

- Die Ganztagsgrundschule Saarbrücken-Scheidt (Saarland) versteht sich als offener Lebens- und Lernort für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft – ein Ort, an dem alle mitgestalten, selbstständig handeln und Verantwortung übernehmen.

- Teamwork statt Einzelkämpfertum: Mit dieser Haltung macht sich die Gemeinschaftsschule Harksheide in Norderstedt (Schleswig-Holstein) dafür stark, ihre Schüler:innen beim nachhaltigen Lernen zu unterstützen.

- An der Gesamtschule Höhscheid (Solingen, Nordrhein-Westfalen) steht das eigenverantwortliche Lernen im Mittelpunkt. In individuellen Coachings lernen die Schüler:innen die dafür nötigen Kompetenzen, ein Logbuch gibt ihnen Orientierung.

- Der Unterricht an der Grund- und Werkrealschule Villingendorf (Baden-Württemberg) ist stark handlungsorientiert und praxisnah. Insgesamt 50 Betriebe kooperieren mit der Schule und gestalten Unterrichtsangebote mit.

- Die inklusive Havelmüller-Grundschule in Berlin zeichnet sich durch ihren individualisierten und interessengeleiteten Unterricht in Lernhäusern aus.

- Die Heinrich-Lübke-Schule in Brilon (Nordrhein-Westfalen) setzt auf Individualisierung, Lernbegleitung und ritualisierte Tagesabläufe, um ihre Schüler:innen bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten.

- Der Unterricht an der niedersächsischen IGS Buchholz, eine junge Gesamtschule, ist geprägt durch ein hohes Maß an partizipativer Mitbestimmung der Schüler:innen und digital gestütztem Lernen.

- Am Montessori Zentrum Angell Freiburg (Baden-Württemberg) steht das selbstständige Arbeiten im Fokus. Über 1.100 Schüler:innen lernen von der Primarstufe bis zum Abitur auf einem gemeinsamen Campus.

- Eine starke Beteiligung der Schüler:innen macht den Unterricht am Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin besonders. So gestalten in der Interessengemeinschaft „IG Friedenstaube“ Schüler:innen selbstständig Lernangebote für den Ganztag.

- An der inklusiven und jahrgangsübergreifenden Paula-Modersohn-Schule in Bremerhaven (Bremen) lernen die Kinder und Jugendlichen mithilfe von Kompetenzrastern, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen.

- Das Placida-Viel-Berufskolleg in Menden (NRW) verzahnt Elemente des Daltonplans mit Mentoring und Digitalisierung.

- Das Regionale Berufliches Bildungszentrum Müritz in Waren (Mecklenburg-Vorpommern) bereitet auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vor. Das gelingt ihr auch mit Hilfe einer didaktischen Jahresplanung.

Die prämierten Schulen und ihre Würdigungstexte sowie Präsentationsvideos

Im Vorfeld gab es im #Edutwitter auch Kritisches zur Ausschreibung zu lesen. Vor allem mit den in dem Referenzrahmen gesetzten Prämissen. Hier zwei Links:

-

Beitrag von Micha Pallesche (inkl. der darunter stehenden Kommentare)

-

Digitale Lösungen„Es geht gar nicht darum, Lernen digital zu stützen“, ein Interview mit Prof.’in Ute Hauck-Thum

In der Tat haben auch wir hessischen Schulberater*innen uns regelmäßig mit dem Hessischen Referenzrahmen (HRS) auseinandergesetzt. Auch, weil sich Herausforderungen an Schul- und Unterrichtsentwicklung, an Schulleitungshandeln immer wieder neu stellen. Ich habe noch gut unsere teilweisen kontroversen Diskussionen in Erinnerung. Sie haben 2011 und 2021 zu entsprechenden Revisionen geführt, nicht zuletzt durch Expertise außerhalb der hessischen Grenzen.

Eine weitere Kritik zielt auf Frage ab, inwieweit die Erfahrungen der prämierten Schulen übertragbar seien. Schulen hätten es mit ganz anderen Problemen zu tun, viel elementarer. Unterrichts- und Schulentwicklung sei niederschwelliger anzusetzen. Und doch empfehle ich eine Bewerbung auch für das Jahr 2023. Aus drei Gründen: Zum einen ist der Preis hoch dotiert, d. h. im Auszeichnungsfall kann man lang gehegte Wünsche umsetzen. So hat sich z. B. 2016 die siegreiche Freiherr vom Steinschule (Neumünster) einen Glasfaseranschluss legen lassen können. Zum anderen erhält man Besuch von einer Expertengruppe, die vor Ort eine externe Evaluation durchführt und der Schule eine an den oben genannten Kriterien ausgerichtete Auskunft über die aktuelle Schul(entwicklungs)arbeit liefert. Und schließlich rundet eine spannende und wertschätzende Abschlussveranstaltung das Ganze ab, mit der Möglichkeit sich untereinander zu vernetzen.

Wer mehr darüber erfahren will, heir der Link zum Artikel Für mehr gute Schulen von der Robert Bosch Stiftung.

KI im Unterricht

Dieses Thema ist so neu nicht. Bereits Philipp Wampfler hat sich in einem Blogbeitrag Automatische Texte mit GPT-3: Das Ende der Aufsatzdidaktik damit auseinandergesetzt. Es geht um den Einsatz der GPT-3 Technologie, die in Textgeneratoren und KI-gestützten Programmen eingesetzt wird. Wampfler kommentiert abschließend:

In der Schule werden diese Algorithmen wohl noch eine Weile bekämpft – genauso wie Gemeinschaftlichkeit und Kommunikation. Letztlich werden diese drei Merkmale der Kultur der Digitalität aber nicht verhindert werden können – die Energie, die in diesen Kampf fließt, ist verschwendet. Wer Jugendliche umfassend bilden will, stellt ihnen diese Möglichkeiten zur Verfügung und schafft Settings, in denen ein reflektierter, kritischer und bewusster Einsatz von Technologie möglich ist.

Nun ist eine neue Diskussion entbrannt, nicht zuletzt durch den Tweet des @krautreporter Bent Freiwald:

Ich brauch mal eure Hilfe: Ihr seid Deutschlehrer:in und gebt die Aufgabe, ein Essay zu schreiben. Ihr vergebt dafür Noten (jej) und später stellt sich heraus, dass drei der vergebenen Einsen von einer KI geschrieben waren #twlz 👇

— Bent Freiwald (@BentFreiwald) September 29, 2022

sowie weitere Kommentare zu den einlaufenden Tweets:

- Während einige sich noch wundern, dass Schüler:innen EINE KI nutzen, um Texte zu schreiben, sind die Jugendlichen schon 2 Schritte weiter: Sie kombinieren nämlich MEHRERE KI Tools [4]https://twitter.com/hav_hendrik/status/1575447260942458881. (@hav_hendrik). Fortsetzung: Ein Lehrer lässt KI bei Klassenarbeiten zu – das hat er dabei gelernt

- Habe der KI heute die Aufgabe gestellt einen Lückentext über “past progressive” vs “simple past” zu erstellen. Inhaltlich sollte das Thema Halloween behandelt werden. Nach 5 Sekunden hatte ich die Aufgabe. Und Tage später dann das noch: Aufgaben lösen via KI.

- Wenn Schüler:innen mit KI-Algorithmen Essays verfassen, zeigt das auch, dass Schreiben kein „Monolog mit einem weißen Blatt Papier“ (Wygotski 1934) ist, sondern ein sozialer Prozess. Niemand schreibt alleine und isoliert. KI-Essays machen das nur sehr, sehr deutlich [5]https://twitter.com/mediendidaktik_/status/1575564727144456192. (@mediendidaktik)

- Wie schwer ist es mit einer aktuellen KI zur Textgenerierung komplett eine Facharbeit zu schreiben? ein kleiner Thread von @Cermit3273

-

Künstliche Intelligenz (KI) in Schule & Unterricht – Überblick, Tools und Fortbildung (@HPoelert)

- Wie kann künstliche Intelligenz in die Bildung integriert werden? Tutorial des School Education Gateway.

- KI@Bildung: Lehren und Lernen in der Schule mit Werkzeugen Künstlicher Intelligenz. Ein Schlussbericht im Auftrag der Telekom-Stiftung

- Eine Taskcard mit einer Sammlung von Rückmeldungen aus Edutwitterszene, zusammengestellt von @coolschooltoday

Ich bin gespannt, wie die Diskussion weitergehen wird. Für eine Vertiefung empfehle ich den Blogbeitrag von Urs Henning, den Artikel Argumentieren lernen mit automatisiertem Feedback von sowie eine Fortbildungsveranstaltung der Uni Potsdam.

Update (15.10.22): Mittlerweile hat Philippe Wampfler einen neuen Grundlagenartikel: Umgang mit KI-Programmen im Schreibunterricht gepostet.

Update (24.10.22):

- Künstliche Intelligenz im Informatikunterricht/Informatikdidaktik. In diesem Video werden zwei Ansätze aufgezeigt, um Informatikunterricht zur Künstlichen Intelligenz und die Auswahl von Kompetenzen zu strukturieren.

-

Künstliche Intelligenz und Lyrik: Herbstgedichte wie vom Fließband. Journalist sucht nach einer KI produzierten Lyrik. Freut sich, dass nichts seinen Ansprüchen gerecht wird. Dann lernt er doch noch eine KI kennen, um dann das Ergebnis wenig später von einer Dichterin auseinandergenommen zu bekommen…großes Kino…

Update (28.10.22):

- Die Welt der KI entdecken. In diesem Kurs werden wir die Grundlagen und Ideen von KI entdecken. Gemeinsam erarbeiten wir, was Künstliche Intelligenz bedeutet, wie ein Computer lernen kann, ein Spiel zu spielen, und was symbolische KI von Maschinellem Lernen unterscheidet. (openSAP)

Update (13.11.22):

- KI Lehren und Lernen, eine Zusammenstellung von @Claudiap@bildung.social

- Ein Linktipp von Prof.’in Schmid

- Zukunftssalon #3: Wie kann künstliche Intelligenz das Lernen in der Schule unterstützen? (Aufzeichnung eines Webinars vom 10.10.22)

-

KI in der Schule, Blogbeitrag von @Bildungswunsch und @algoright_

Update (6.12.22):

- Gespräch mit OpenAI – oder wie man heute Unterricht plant von Tim Kantereit (@herr_ka_punkt@bildung.social)

- Ein Projekt zur Vektorgeometrie mit Einbezug von Scrum, erstellt von KI, ein eindrucksvolles Experiment von Tim Kantereit (@herr_ka_punkt@bildung.social)

- Lösungsweg für eine Mathematikaufgabe in der Sek. I: Wahrscheinlichkeitsrechnung von Janina Brüggemann (@jabrgmn@bildung.social)

- Reiskornproblem von ChatGTP in Python gelöst

Update (08.12.22):

Künstliche Intelligenz in der Schule – Wird Künstliche Intelligenz einmal unseren Schulalltag bestimmen? Ein umfassendes Dossier des deutschen Bildungsservers (@DeutscherBildungsserver@bildung.social)

Update (12.12.22):

- Die künstliche Intelligenz ChatGPT löst Aufgaben aus dem Mathe-Abi von Jens Lindström (@KaeptnKeks)

-

Exploring the world of AI, ein MOOC als Reise durch die Welt künstlicher Intelligenz

Update (Weihnachten 2022)

- ChatGPT – ein Meilenstein der KI-Entwicklung

- ChatGPT in der modernen Lehre (YT-Video mit Prof. Weßels)

Die zwischen 57:18 und 59:10 angesprochenen Probleme betreffen auch uns Schulleute, mit absolut vergleichbaren Überlegungen/Konsequenzen. Meine Schlussfolgerung nach dem Video: Wir sind gaaaanz am Anfang einer Entwicklung, die wir kaum noch werden steuern können.

Welche absurden Auswirkungen das Ganze haben kann, zeigt dieses kleine Video vom Wall Street Journal (Oktober 2019 (!)):

Schlussbemerkung

Joscha Falck – Lehrer, Schulentwicklungsmoderator und Referent für Schulentwicklung und digitale Transformationsprozesse aus Bayern – kommentierte kürzlich in seinem Beitrag Die Fortbildung ist tot, es lebe die Fortbildung: Wer jedoch ein wirkliches Interesse an der Transformation von Schule und Unterricht hat, sollte den Fokus verschieben und dorthin blicken, wo diese Transformation bereits gelungen ist. Das gelingt z. B. durch einen „virtuellen Besuch“ der Schulpreisträger. Nicht nur der aktuellen, sondern auch durch die professionell dokumentierten Schulpreissieger der vergangenen Jahre [6]https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/deutscher-schulpreis-das-sind-die-besten-schulen/.

Das Fortbildung- und Weiterbildungsthema spielt darüber hinaus in den Umgang mit dem aktuellen Lehrkräftemangel hinein: Wie die Seiteneinsteiger integrieren, wie den Unterrichtsausfall kompensieren? Damit kämpfen zurzeit alle Ministerien. So verfasste Sachsens-Anhalts Kultusministerin Eva Feußner (CDU) einen Brief an alle Leiter*innen von Sekundar- und Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt mit der Ankündigung einer Vier-Tage-Präsenz-Woche als ein offizielles Angebot des Landes. Feußner gewährte darin den Schulleiter*innen „zusätzliche Freiräume in der konzeptionellen Unterrichtsplanung und Unterrichtsdurchführung“.

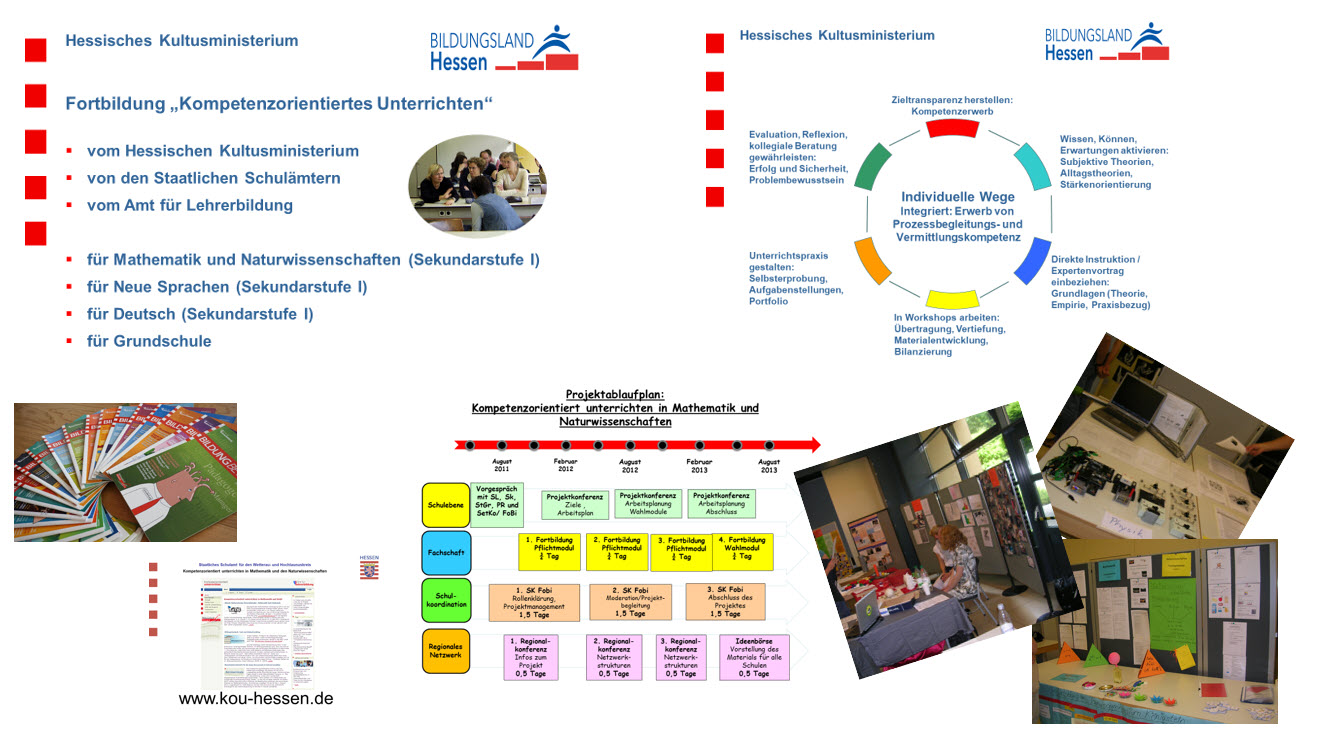

So sehr ich eine Verantwortungsübergabe begrüße: Das allein führt zu keiner nachhaltigen Lösung. Wünschenswert ist eine Fortbildungsinitiative der Ministerien und ihrer nachgeordneten pädagogischen Institute mit einer inhaltlichen wie organisatorischen Verantwortungsübernahme. Ganz so, wie sie das Land Hessen das in den Jahren 2010ff bei der Weiterentwicklung eines kerncurricular gesteuerten Unterrichts angelegt hat. Mit einer zweijährigen Fortbildungsinitiative der Fachkollegien in MINT, PoWi und neue Sprachen (Englisch, Französisch). Für die Maßnahme in Mathematik Grundschule liegt eine Evaluation vor. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen decken sich mit unserer eigenen internen Analyse nach Befragung der beteiligten Sek. I Schulen. Für einen Überblick habe ich eine videografierten Einführung in das Fortbildungskonzept erstellt (ab 6:30 vorgestellt).

Falls es noch einer Bestätigung flächendeckender Unterstützungsstrukturen bedarf, den verweise ich auf die Publikation Aufholen nach Corona? Maßnahmen der Länder im Kontext des Aktionsprogramms von Bund und Ländern von Marcel Helbig, Benjamin Edelstein, Detlef Fickermann und Carolin Zink, inkl. eines Beitrags des (SPIEGEL)Journalisten Armin Himmelrath (@AHimmelrath):

Der Ländervergleich zeigt, wie unterschiedlich die Länder mit diesen Herausforderungen umgehen. Während einige Länder gut an vorhandenen Strukturen anknüpfen konnten, fehlt es in anderen Ländern weitgehend an einem den Zielsetzungen des Aktionsprogramms entsprechenden und in sich stimmigen Konzept. Besonders deutlich wird dies bei der Verteilung der Mittel an die Schulen. Hier steht eine zielgruppenorientierte Mittelzuweisung dem altbekannten Gießkannenprinzip gegenüber. Nichtsdestotrotz zeichnen sich auch wegweisende Ansätze für die kompensatorische Förderung von Schüler*innen ab, die künftig für den Abbau von Bildungsungleichheit auch jenseits von Corona genutzt werden können. Ergänzend werden in einem Beitrag von Armin Himmelrath die Aufholprogramme der EU-Länder in den Blick genommen und deren finanzielles Engagement für den Abbau von Lernrückständen verglichen.

Damit auf diesem Weg Unterrichts- und Schulentwicklung gelingt, ist die Einbeziehung der Schulleitungen unbedingte Voraussetzung. Es benötigt engagierte und änderungswillige Fachkollegien und multiprofessionelle Koordination, sowohl auf institutioneller (Stichwort Inhalte) wie auf schulischer und regionaler Ebene (Stichwort Vernetzung). Alles das zusammen hilft, das folgende Bild vermeiden zu helfen:

— @rpaedagogik (@RPaedagogik) October 1, 2022

In diesem Sinne:

… Stay tuned …

Titelbild von Gerd Altmann (@pixabay)

Schulpreis 2022 von Susanne Posselt

References